Projekt Chlus: Die Kraft des Wassers nachhaltig nutzen

Seit in der Schweiz 1991 das neue Gewässerschutzgesetz eingeführt wurde, gelten hierzulande strenge Anforderungen, wenn Gewässer für die Wasserkraft genutzt werden sollen. So müssen zum Beispiel die Restwassermengen an den Lebensräumen im Gewässer ausgerichtet werden, damit diese trotz der Gewässernutzung fortbestehen. Diese Gesetzesgrundlagen einzuhalten und umzusetzen, geniesst bei Wasserkraft-Projekten von Repower einen hohen Stellenwert. Das Projekt «Chlus» zeigt, dass die Nutzung der Wasserkraft zur Erzeugung von erneuerbarer Energie und der Schutz respektive die Aufwertung von Gewässern keinen Widerspruch darstellen müssen.

Lebensräume aufwerten

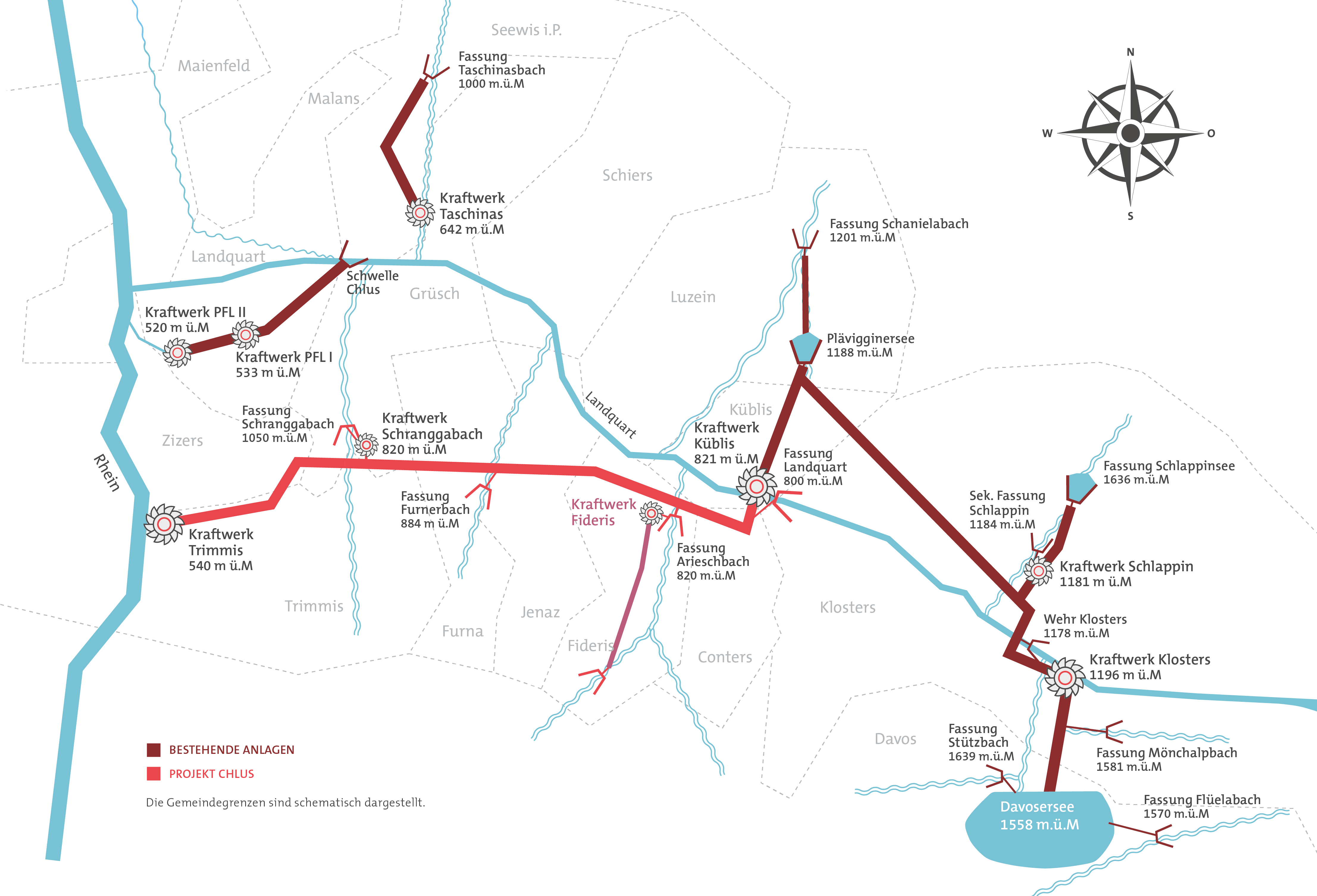

Im Rahmen dieses Projekts plant Repower im Prättigau und im Bündner Rheintal ein neues Wasserkraftwerk. Zwischen Küblis und dem Rhein soll eine Ergänzung der bestehenden Kraftwerkskaskade Klosters/Schlappin - Küblis entstehen. Das Vorhaben gilt mit einer installierten Leistung von rund 62 Megawatt und einer voraussichtlichen Jahresproduktion von ungefähr 237 Gigawattstunden als «Projekt von nationaler Bedeutung». Für die Bauzeit sind rund fünf Jahre veranschlagt, mit der Umsetzung dürfte frühestens 2027 begonnen werden, sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Den definitiven Entscheid fällt Repower nach Abschluss des Konzessions- und Genehmigungsverfahrens, wenn die wirtschaftlichen Umstände geklärt sind.

In Zukunft soll das turbinierte Wasser des bestehenden Kraftwerks Küblis in einem neuen Druckstollen mit einer Länge von 16 Kilometern von Küblis nach Trimmis geleitet und dort weiterverwendet werden, statt dass es wie bisher in die Landquart zurückgeleitet wird. Diese aufgrund der Stollenlänge technisch anspruchsvolle Massnahme verbessert die Gewässerökologie des Flusses zwischen Küblis und der Rheinmündung, denn dadurch wird die Landquart von Schwall und Sunk befreit (siehe Infobox). «Für die Lebensräume von Pflanzen und Tieren ist das extrem wichtig, auch wenn der Fluss durch die Entnahme für die Stromerzeugung weniger Wasser führt», erklärt Repower-Projektleiter Marco Cortesi. «Ökologische Untersuchungen zeigen, dass die Qualität der Gewässerlebensräume trotz der reduzierten Wasserführung für die Organismen gegenüber dem heutigen Zustand mit Schwall und Sunk deutlich zunimmt.»

Insgesamt empfinde ich die Zusammenarbeit mit Umweltverbänden als sehr konstruktiv.

Die Vorteile überwiegen also, und zudem erhält die stark bedrohte Seeforelle aus dem Bodensee die Möglichkeit, die Landquart als Laichgewässer wiederzubesiedeln (siehe Infobox). Dazu wird die Fischgängigkeit des Flusses wiederhergestellt, die heute durch eine Schwelle in der Chlus verhindert wird.

Die Bodensee-Seeforelle

Im Bodensee lebt eine der grössten Vertreterinnen der Seeforelle: Sie kann mehr als einen Meter lang und 15 Kilogramm schwer werden. Die Bodensee-Seeforelle gehört zu den Wanderfischen und steigt zum Laichen die Zuflüsse des Sees hinauf. Aufgrund der menschlichen Eingriffe in diese Gewässer ist das aber oft schwierig oder gar unmöglich. Der Bau von Fischtreppen und weitere technische Massnahmen erlauben es den Forellen, die Barrieren zu überwinden und ihre Laichgründe zu erreichen. Die Landquart, die im Rahmen des Projekts Chlus barrierefrei werden soll, gehört zu den wichtigsten Laichgewässern.

Revitalisierung als Kompensation

Auswirkungen auf Flora und Fauna lassen sich bei Wasserkraftprojekten indes nie vollständig vermeiden. Zur Kompensation werden deshalb gleichwertige neue Lebensräume geschaffen oder bestehende aufgewertet. Beim Projekt Chlus soll dazu der Igiser Mühlbach, der heute weitgehend kanalisiert und naturfremd ist, auf einer Strecke von vier Kilometern vollständig revitalisiert werden. Geplant ist zudem, dass der gesamte Bach nach der Umsetzung des Projekts Chlus frei von der Wasserkraftnutzung ist, sodass sich Pflanzen und Tiere ungestört einrichten können. Die aufgewertete Landschaft mit ihren vielfältigen Lebensräumen könnte dann gleichzeitig der Bevölkerung als Erholungsraum dienen.

Umweltverträglichkeit wird kontrolliert

Um die Konzession sowie die Projektgenehmigung für das Projekt Chlus zu erhalten, muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht und bestanden werden. Dieser Prozess umfasst verschiedene Bereiche des Projekts, die Punkt für Punkt durch die zuständigen Behörden geprüft werden. Dabei muss Repower aufzeigen, dass negative Auswirkungen vermieden oder wo nötig kompensiert werden. Durchgeführt werden die dafür benötigten Analysen von spezialisierten Büros, die Berichte zu den einzelnen Fachbereichen erstellen. Repower als Auftraggeberin koordiniert den Prozess als Ganzes.

Seit die Planung des Projekts Chlus vor rund einem Jahr intensiviert wurde, steht Repower in einem engen Austausch mit verschiedenen Interessengruppen, insbesondere auch mit Umweltverbänden. «Wir sind uns nicht immer überall auf Anhieb einig», sagt Cortesi. «Insgesamt empfinde ich die Zusammenarbeit aber als sehr konstruktiv.»

Schwall und Sunk

Der Betrieb von Wasserkraftwerken führt zu einem unregelmässigen Abfluss ins Rückgabegewässer. Wird bei hohem Strombedarf viel Wasser turbiniert, steigt die Wassermenge im Fluss stark an, was man als «Schwall» bezeichnet. Das Gegenteil davon ist der sogenannte «Sunk», also das Abflussminimum in Zeiten geringer Stromnachfrage. Diese unnatürlichen Schwankungen beeinflussen die Organismen, die im betreffenden Bereich leben. Bei Schwall können sie ausgewaschen, fortgespült oder von Sedimenten bedeckt werden. Bei Sunk besteht die Gefahr, dass Organismen in der Uferzone stranden. Kurzum: Schwall und Sunk wirken sich negativ auf die Gewässerökologie aus.

Monitoring prüft Auswirkungen

Was gibt es während der Umsetzung des Projekts und später im Betrieb punkto Gewässerökologie zu beachten? Während der Bauarbeiten gilt es vor allem in Gewässernähe vorsichtig zu sein, damit keine gefährlichen Stoffe ins Wasser gelangen. Entsprechende Massnahmen sind heute Standard und die Baufachleute wissen, worauf es zu achten gilt. «Repower wird dennoch die beteiligten Unternehmen sensibilisieren und die Arbeiten durch Umweltfachleute begleiten lassen, um die korrekte Umsetzung der Vorgaben zu prüfen», ergänzt Cortesi. Im Betrieb gehe es dann vor allem darum, die Restwassermengen einzuhalten. «Der Kanton legt diese vorgängig in der Konzession fest, das ist bei Inbetriebnahme also bereits geklärt.» Um zu überprüfen, wie sich die neuen Lebensräume entwickeln und wie die Massnahmen zum Gewässerschutz wirken, wird ein Monitoring durchgeführt. Gleichzeitig lassen sich dabei wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, die zum besseren Verständnis der Wechselwirkung zwischen dem Schutz und der Nutzung von Gewässern beitragen.