Wie sich die Rückliefervergütung ab 2026 entwickelt

Die meisten Solaranlagen in der Schweiz erzeugen insbesondere in den Mittagsstunden mehr Strom, als gleichzeitig vor Ort verbraucht und/oder zwischengespeichert werden kann. Den überschüssigen Solarstrom speist man ins lokale Verteilnetz ein, denn die ungefähr 600 Verteilnetzbetreiber (VNB) sind verpflichtet, den physischen Strom abzunehmen und zu vergüten. Wie hoch die Vergütung ausfällt, kann indes jeder Betreiber im Rahmen gewisser rechtlicher Vorgaben selbst bestimmen. Kein Wunder, sind die Unterschiede gross. 2024 betrug der sogenannte Rückliefertarif je nach VNB zwischen 5 und 17 Rp./kWh. Mancherorts war das Einspeisen also durchaus lukrativ: Die Gestehungskosten – alle Kosten für Erstellung, Betrieb und Wartung im Verhältnis zur Gesamtenergiemenge über die Lebensdauer – liegen bei einer typischen Solaranlage auf einem Einfamilienhaus gemäss dem Verband unabhängiger Energieerzeuger (VESE) bei rund 10 Rp./kWh. Darin sind auch die Förderbeträge im Rahmen der Einmalvergütung eingerechnet.

Marktpreise als Referenzgrösse

Dass man vom VNB künftig noch Vergütungen erhält, die über den Gestehungskosten liegen, ist aber kaum anzunehmen. Grund dafür ist das neue Stromgesetz, das die Schweizer Stimmbevölkerung im Juni 2024 angenommen hat. Es regelt die Vergütung, die sich künftig am schweizweit harmonisierten Referenzmarktpreis orientiert, sofern keine individuellen Vereinbarungen getroffen werden. Diesen Referenzmarktpreis, der sich aus den durchschnittlichen Strommarktpreisen der vergangenen drei Monate ergibt, berechnet und publiziert das Bundesamt für Energie (BFE) viermal pro Jahr. In den Quartalen 2 und 3 (April bis September), wenn viel Solarstrom zur Verfügung steht, lag dieser zuletzt meist unter 4 Rp./kWh, in den Quartalen 4 und 1 (November bis März) zwischen 6 und 10 Rp./kWh.

Auch Repower richtet den Rückliefertarif 2026 am Referenzmarktpreis des BFE aus. Zudem werden auch die Preise für Herkunftsnachweise dem Marktniveau angepasst. Infolgedessen wird diese zusätzliche Vergütung in den Sommerquartalen geringer ausfallen (0,2 Rp./kWh) als in den Winterquartalen (0,5 Rp./kWh).

Eigenverbrauch versus Einspeisung

Damit sich die Investition in eine kleine Solaranlage lohnt, garantiert das Energiegesetz im Jahr 2026 eine Mindestvergütung für Strom aus Anlagen bis 150 Kilowatt Leistung. Diese Vergütung schützt Produzenten davor, dass sie bei sehr tiefen Marktpreisen für ihren Strom nichts erhalten oder aufgrund der immer häufigeren negativen Strommarktpreise sogar mit Kosten belastet werden müssen. Für kleine Solaranlagen bis 30 Kilowatt gilt: Sie bekommen mindestens 6 Rappen pro eingespeister Kilowattstunde – unabhängig davon, ob die Erträge der Solaranlage teilweise auch für den Eigenverbrauch genutzt werden.

Bei grösseren Anlagen ab 30 Kilowatt hingegen muss unterschieden werden, ob die Anlage teilweise für den Eigenverbrauch genutzt wird oder nicht. Verzichtet die Eigentümerschaft auf die Nutzung der Energie und gibt damit den gesamten Strom dem VNB ab, erhält sie eine feste Mindestvergütung von 6,2 Rp./kWh. Nutzt sie den produzierten Strom teilweise selbst, wird der Mindestvergütungssatz in Abhängigkeit der Anlagengrösse reduziert. Ein Beispiel: Eine Anlage mit 100 Kilowatt Leistung, die teilweise zum Eigenverbrauch genutzt wird, erhält im Durchschnitt nur noch 1,8 Rp./kWh als garantierten Mindestvergütungssatz. Hintergrund dieser Regelung ist die Annahme, dass Eigentümerschaften von Solaranlagen den wertvolleren Winterstrom weitgehend selbst nutzt und den weniger wertvollen Sommerstrom an den VNB abgeben.

Solaranlagen abregeln?

Klar ist: Die Minimalvergütungen liegen für die meisten Eigentümerschaften von Solaranlagen deutlich unter den Rückliefertarifen der letzten Jahre. «Aus volkswirtschaftlicher Sicht existierte bisher ein falscher Anreiz, weil Vergütungen über dem Marktpreis bezahlt werden mussten», erklärt Gerhard Bräuer, Leiter Asset Management Netz und Grundversorgung bei Repower. «Dieser Fehlanreiz führte dazu, dass Solarstrom auch dann ans Netz abgegeben wurde, wenn die Nachfrage gering oder nicht vorhanden war.» In solchen Situationen kommt es am Markt zu einem Überangebot und immer häufiger zu negativen Preisen. Rein physikalisch muss der Solarstrom aber trotzdem vom Netz aufgenommen und vom VNB am Markt gegen Bezahlung des negativen Strommarktpreises abgesetzt werden. Die daraus entstehenden Kosten tragen alle Stromkundinnen und -kunden. Gefragt sind daher Anreize, dass der Strom künftig nur dann eingespeist wird, wenn er tatsächlich gebraucht wird. «Sowohl aus volkswirtschaftlicher Sicht wie auch aus Sicht der VNB und der Endverbraucher wäre es sinnvoll, Solaranlagen abzuregeln, wenn Negativpreise drohen», erklärt Gerhard Bräuer.

Von der übermässigen Solarstromproduktion im Sommer ist zunehmend auch die Wasserkraft betroffen. Repower muss an sonnigen Sommertagen vermehrt die Produktion der Wasserkraftwerke drosseln, indem auf die Nutzung des zufliessenden Wassers verzichtet wird. Andernfalls wäre das Unternehmen gezwungen, den Strom zu negativen Preisen zu verkaufen, was mit hohen Kosten verbunden wäre. Dieses Phänomen führt dazu, dass die bestehenden Wasserkraftwerke an Wert verlieren.

Weiterer Ausbau, weitere Herausforderungen

Zu beachten ist dabei, dass der Ausbau der Solarstromproduktion keineswegs abgeschlossen ist – im Gegenteil. Bis 2050 sollen noch viel mehr Solaranlagen zugebaut werden, weil die Schweiz mehr erneuerbaren Strom benötigt. Zu den heute 3200 Solaranlagen mit rund 60 MW Gesamtleistung im Verteilnetz der Repower kommen aktuell durchschnittlich pro Tag zwei weitere dazu. Für 2050 rechnet man mit 10 000 bis 15 000 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 300 MW, was der achtfachen Leistung des grössten Repower-Wasserkraftwerks in Campocologno entspricht.

An einem sonnigen Sommertag erzeugen diese Solaranlagen gewaltige Mengen Strom. Gleichzeitig hat Repower heute noch keine Möglichkeit, diese dezentrale Produktion aktiv zu steuern. Für Bräuer ist klar, dass man als VNB im Rahmen der Systemverantwortung die Solaranlagen in seinem Netzgebiet künftig bei Überproduktion temporär abriegeln können muss, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Immerhin erlaubt das Stromversorgungsgesetz, dass ab 2026 bis zu 3 % der jährlichen Produktion von Solaranlagen entschädigungsfrei nicht abgenommen werden müssen.

Um das Netz zu stabilisieren, mussten wir in extrem kurzer Zeit Massnahmen treffen.

Riskante Wetterabhängigkeit

Nicht nur die Überproduktion von Solaranlagen kann für die VNB eine Herausforderung sein, sondern auch eine plötzliche Unterversorgung. Die Solarstromproduktion ist wetterabhängig und darum im Gegensatz zu anderen Energiequellen schwieriger prognostizierbar. Ein Beispiel: In diesem Frühsommer entwickelte sich im Netzgebiet von Repower in kurzer Zeit eine riesige Gewitterzelle, die so nicht vorhergesagt worden war. Dies hatte zur Folge, dass innerhalb von Minuten plötzlich 25 MW Leistung weniger zur Verfügung stand, weil die Solaranlagen im betroffenen Gebiet durch die starke Verdunklung fast schlagartig keinen Strom mehr produzierten. «Wir mussten in extrem kurzer Zeit Massnahmen treffen, um das Netz zu stabilisieren», erzählt Bräuer. «Heute lassen sich solche Ereignisse noch bewältigen, aber bei einer fünfmal grösseren Solarstromproduktion wird das zunehmend schwieriger.»

Am Eigenbedarf orientieren

Gerhard Bräuer betont, dass Repower keineswegs generell gegen die Solarenergie sei – schliesslich verfolgt das Unternehmen auch eigene Solarprojekte. «Wichtig ist für uns als Netzbetreiber, dass private Solaranlagen deutlich stärker als bisher am Bedarf vor Ort ausgerichtet werden.» Ein möglichst hoher Eigenverbrauch bei einer geringen Einspeisung ins Netz hilft nicht nur den VNB, sondern auch den Eigentümerschaften selbst, denn so ist ihre Anlage wesentlich wirtschaftlicher. Neue Solaranlagen dürften deshalb künftig kleiner dimensioniert und stärker am Eigenverbrauch ausgerichtet werden.

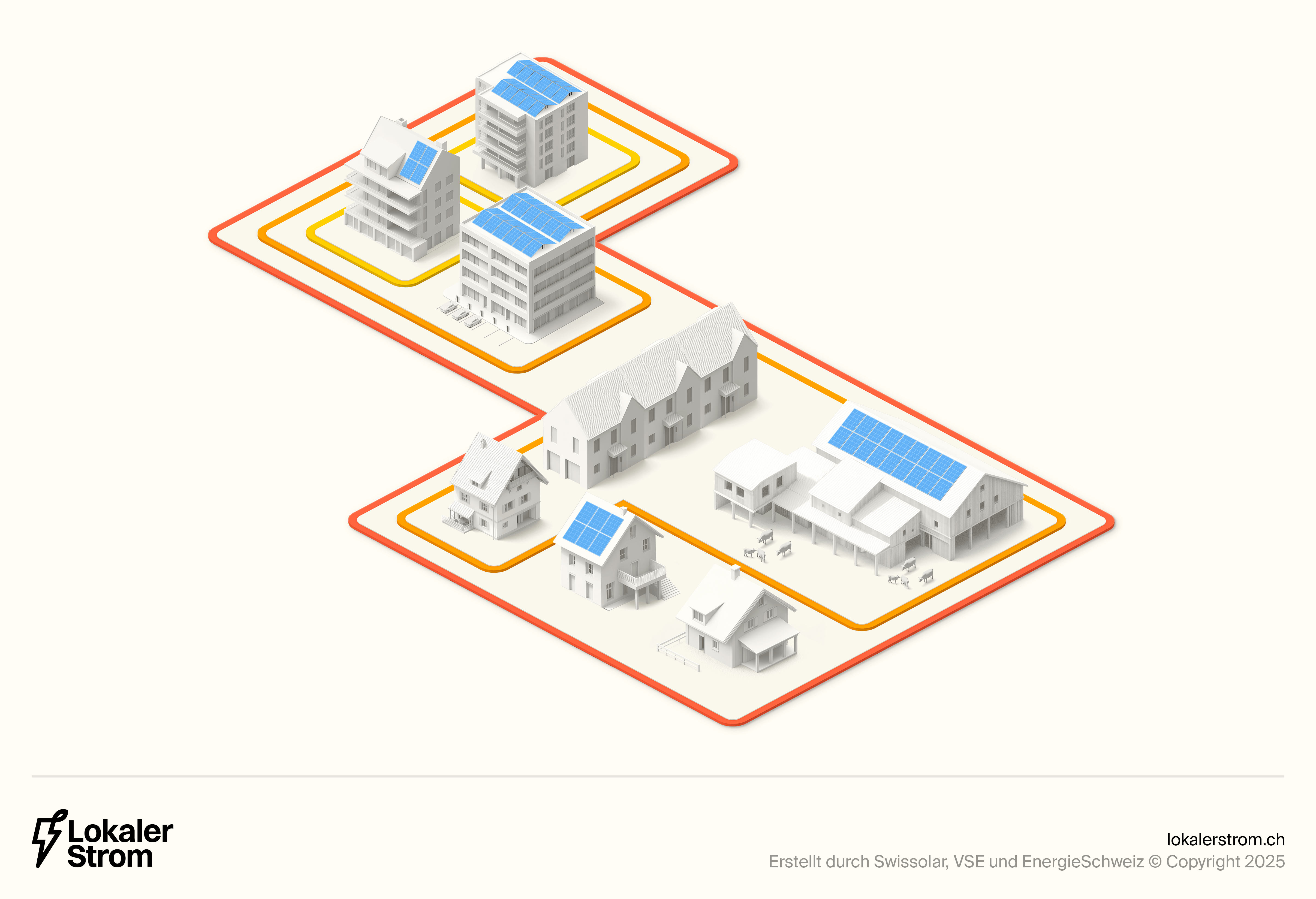

Um den Eigenverbrauch zu optimieren, kann sich die Integration eines Batteriespeichers lohnen. So lässt sich Strom zwischenspeichern und später nutzen – folglich muss man weniger Strom aus dem Netz beziehen. «Mit einem Speicher ist es möglich, in einem Einfamilienhaus 50 bis 60 % des Strombedarfs mit eigenem Solarstrom zu decken», sagt Bräuer. «Ohne Speicher sind es in der Regel nur etwa 30 %.» Eine weitere Möglichkeit zur Eigenverbrauchsoptimierung sind lokale Stromvermarktungsmodelle wie ZEV (Zusammenschluss für Eigenverbrauch) respektive virtueller ZEV und lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG, ab 2026). Eine Entlastung des Stromnetzes bewirken solche Modelle allerdings nicht – sie dienen lediglich der Stromvermarktung.